“Ketika Kekuasaan Berputar, Luka Tak Pernah Sembuh”

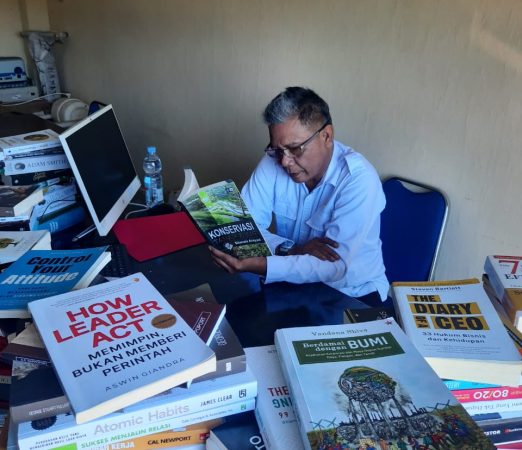

Oleh: Arafik A. Rahman (Penulis buku)

(Sebuah alegori tentang kekuasaan, ingatan dan luka yang diwariskan dari generasi ke generasi). “Kekuasaan tanpa keadilan adalah kekerasan yang disahkan oleh hukum.” Albert Camus. Camus menegaskan bahwa kekuasaan, bila tak diimbangi nurani, hanya meninggalkan luka sejarah yang sulit disembuhkan.

Mari kita mulai dengan secangkir kopi. Tenangkan pikiran sejenak, nikmati rasa dan aromanya dengan kehangatan. Karena yang akan kita bicarakan bukan sekadar berita, tapi ingatan tentang masa lalu yang kembali mengetuk pintu bangsa ini. Akhir-akhir ini, ruang publik kita riuh membicarakan sejarah: tentang siapa yang layak disebut pahlawan, dan siapa yang semestinya dikenang dengan peringatan.

Sejarah, seperti kopi hitam di sore yang teduh, pahit tapi menghangatkan; tergantung dari sudut mana kita meneguknya. Maka, luangkan waktu sebentar, mari kita bedah kisah yang sedang diperdebatkan akhir-akhir ini. Saya menulisnya dalam bentuk alegoris seperti karya George Orwel “Animal Farm”.

Di hutan besar bernama Nusantara, sejarah tak pernah tidur dengan tenang. Ia sering terbangun di tengah malam, menatap dirinya di genangan air yang keruh, dan bertanya: “Apakah aku sedang sembuh, atau hanya lupa di mana lukaku?” Belum lama ini, hutan kembali riuh ketika Singa Muda bernama Wowo, yang kini berkuasa, menganugerahkan gelar Pahlawan Hutan kepada Singa Tua bernama Ato: penguasa yang pernah digulingkan oleh badai besar yang disebut “reformasi hutan.”

Upacara itu megah: musik, bendera dan pidato-pidato tentang jasa dan dedikasi. Namun di sela tepuk tangan, ada bisikan yang sulit dibungkam: apakah sejarah sedang menebus dosa, atau sedang menipu ingatan? Dalam teori sosial-politik, tindakan Wowo terhadap Ato dapat dibaca sebagai politik memori atau strategi kekuasaan menata ulang ingatan kolektif.

Seperti dijelaskan Maurice Halbwachs dalam On Collective Memory (1992), memori kolektif bukanlah salinan masa lalu, melainkan hasil seleksi dari kekuasaan masa kini: bagian yang menyenangkan disorot, bagian yang menyakitkan dilupakan.

Ketika Singa Muda memberi mahkota kepada Singa Tua, itu bukan sekadar penghormatan, tapi pernyataan: bahwa masa lalu yang dulu digugat kini ingin direhabilitasi.

Bahwa sejarah yang kelam bisa dihaluskan dengan pita emas dan kalimat manis tentang “jasa-jasa.” Namun luka sejarah bukan kertas yang bisa dihapus dengan pidato.

Singa Tua Ato memang berjasa membangun jalan-jalan, membuka sawah dan menertibkan hutan. Tapi ia juga meninggalkan catatan panjang: pengekangan suara, hilangnya beberapa makhluk hutan yang berani mengaum dan penguasaan sumber daya emas serta nikel yang membuat sebagian hutan miskin.

Bagi sebagian, penghargaan itu adalah bentuk kedewasaan; bagi sebagian lainnya, itu adalah pengkhianatan terhadap ingatan.

Dalam ingatan kolektif bangsa, Ato adalah simbol ketertiban yang menekan kebebasan, dan Wowo; murid yang dulu tersingkir, kini menulis ulang bab terakhir buku gurunya. Sebelum zaman Singa Tua dan Singa Muda, hutan ini pernah dijaga oleh dua makhluk besar: Elang Agung bernama Karno dan Kuda Putih bernama Malaka.

Elang Karno adalah suara kemerdekaan yang melambung tinggi, membawa panji persatuan dan kemandirian. Ia berteriak dari pucuk pohon Merdeka agar hutan berdiri di atas kaki sendiri. Sementara Kuda Putih Malaka, lahir dari lembah Sunda adalah pemikir yang berlari cepat membawa gagasan republik sejati dan rakyat berdaulat.

Ia tak berkuasa, tapi ia menulis masa depan dengan pena keberanian hingga akhirnya diburu dan tumbang. Perbedaan mereka adalah warna sejarah yang indah: Elang adalah karisma, Kuda Putih adalah nalar. Tapi keduanya dikalahkan bukan oleh musuh asing, melainkan oleh sesama penghuni hutan yang haus kendali.

Dari situ lahirlah Ato, yang memerintah dengan taring; dan kini Wowo, yang memerintah dengan senyum. Kemajuan yang Bisu Hutan Nusantara kini tampak makmur: tambang emas dan nikel bergemuruh, jalan-jalan diperlebar dan rumah hewan semakin kokoh.

Tapi di balik raungan mesin pembangunan, terdengar kesunyian moral. Banyak Singa muda yang mengaum dianggap mengancam, burung-burung yang bernyanyi kritis dikurung, dan kijang yang bertanya dianggap mencurigakan. Ketertiban memang terasa, tapi kebebasan terasa semakin sempit. Seperti ditulis George Santayana dalam The Life of Reason (1905):

“Mereka yang melupakan masa lalu ditakdirkan untuk mengulanginya.”

Dan kini, kita seolah sedang menyaksikan pengulangan itu: ketika yang dulu ditumbangkan karena otoritarianisme kini diundang kembali dengan pujian.

Hutan dan Luka yang Tak Sembuh

Penganugerahan kepada Ato adalah cermin. Bagi penguasa, itu rekonsiliasi. Bagi sejarah, itu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah bangsa ini telah berdamai dengan masa lalunya, atau sekadar berdamai dengan pelaku masa lalunya? Jika bangsa ini terus memilih melupakan demi stabilitas, maka luka sejarah hanya tertidur bukan sembuh. Dan suatu hari nanti, luka itu akan bangun lagi, mengingatkan bahwa keadilan yang ditunda adalah kebenaran yang ditinggalkan.

“Sebab hutan yang melupakan bau darah dari tanahnya, akan kembali menumbuhkan duri di antara pohon kemerdekaan” (**)