“Senior dan Junior: Dialektika yang Terlupakan”

Oleh ; Bung Opickh

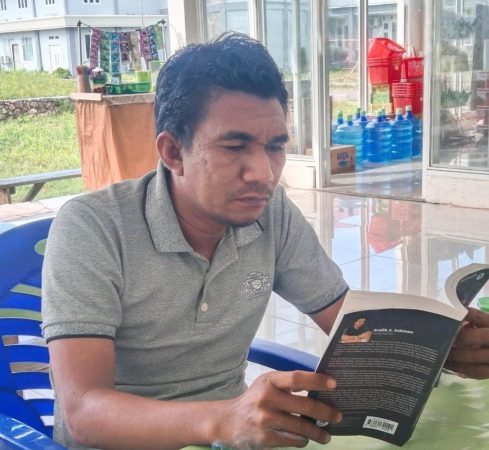

MARI, kita diskusikan tentang senior dan junior dalam arena dialektika kekinian dan nostalgia bagi teman-teman yang telah lama meninggalkan Kampus. Namun sebelum lanjut seruput kopinya dan tarik rokoknya dulu kawan.

Di pelataran kampus, di bawah rindang pepohonan yang gugur bunganya seperti catatan-catatan kecil sejarah, sering terdengar percakapan yang tak lekang oleh waktu: “Siapa seniormu?” “Junior angkatan berapa atau gen berapa dalam organisasi?” Tapi benarkah hanya sebatas itu? Gelar senior dan junior, di dunia organisasi mahasiswa bukan sekadar urutan waktu masuk, atau tua-muda dalam kalender akademik. Ia adalah simpul nilai, aliran makna, dan jalur pewarisan ide.

Organisasi di ruang akademik dan jalanan, ia bukan lembaga seremonial, apalagi sekadar stempel kebanggaan almamater dan ideologi. Ia adalah dapur peradaban kecil, tempat gagasan dibakar dalam tungku dialektika, tempat idealisme menggelembung, dan kematangan intelektual diuji. Di sinilah peran senior bukan sebagai pewaris takhta kuasa, melainkan penjaga mata air nilai.

Seorang senior mestinya menjadi pelita bukan pembakar; menjadi pelindung bukan penindas. “Kepemimpinan,” tulis Paulo Freire, “bukanlah dominasi, tetapi seni menciptakan ruang agar orang lain tumbuh.” Karenanya, seorang senior sejati bukan mereka yang pandai bersuara di mimbar tetapi yang mampu membuka jalan agar adik-adiknya menemukan suaranya sendiri.

Sementara itu, junior bukan sekadar pendengar pasif atau pelengkap organisasi. Ia adalah potensi yang menunggu musim mekar. Dalam dunia aktivisme, junior adalah generasi yang membawa arah baru, memperbarui semangat lama dengan tafsir zaman yang terus berubah. Pemikiran Hannah Arendt pernah menyinggung bahwa “tindakan politik adalah kekuatan untuk memulai sesuatu yang baru.” Maka dalam organisasi, junior adalah harapan itu sendiri bukan beban.

Namun tak jarang, organisasi kita terjebak dalam jerat budaya feodal: senior yang merasa berhak mengatur semuanya, dan junior yang dipaksa tunduk atas nama “pengkaderan”. Maka hakikat organisasi pun melenceng. Ia menjadi ruang domestikasi, bukan emansipasi. Nilai-nilai dialektika teredam oleh loyalitas buta. Hierarki menggantikan harmoni.

Padahal, organisasi adalah tempat di mana ideologi diuji, bukan ditelan mentah. Di mana senior belajar kembali dari junior, dan junior belajar berdiri tegak, bukan hanya menunduk. Itulah simfoni yang ideal. Kita butuh redefinisi: senior adalah yang lebih dulu berproses dan sadar akan tanggung jawab untuk membimbing bukan menggurui.

Junior adalah mereka yang datang membawa kemungkinan baru bukan sekadar pewaris kursi kosong. Dan organisasi, seharusnya menjadi ruang belajar dua arah, bukan panggung monolog. Di ruang akademik yang penuh intrik birokrasi, dan di ruang aktivis yang penuh gejolak emosi terhadap ketimpangan dan penindasan, marilah kita jaga satu hal: kemurnian tujuan.

Sebab fungsi organisasi bukan untuk memperbanyak ego, merampok APBD dan atau bergaya-gayaan tetapi memperkuat nilai juang dan integritas. Bukan sekadar menjadi ramai di kampus, ramai di jalanan tetapi menjadi terang bagi akademik dan masyarakat. Dan dalam relasi senior-junior, hendaknya kita saling memanusiakan, saling mencerahkan, saling membesarkan dan membenarkan jika itu benar.

Karena senior dan junior itu, lebih dari sekadar gelar dan angkatan, bahwa kita semua adalah pejalan sunyi dalam lorong-lorong panjang peradaban. Yang satu menyulut obor, yang lain menjaganya tetap menyala. Menyala untuk perubahan, keadilan dan kesejahteraan. (**)