Rempah dan Revolusi: “Membangun Ternate dengan Rasa”

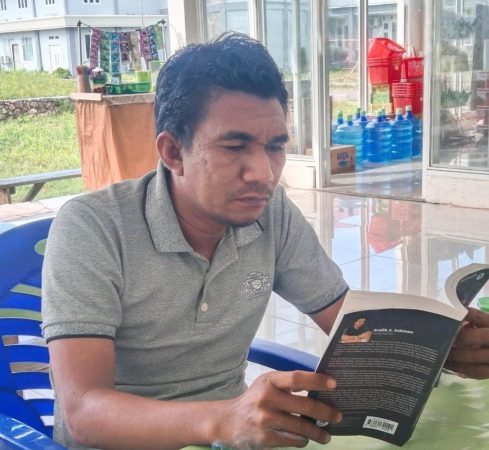

Oleh ; Arafik A Rahman (Penulis & Ketua Bidang Kekayaan Intelektual DPD KNPI Maluku Utara)

“Spices were not mere commodities; they were the catalysts of empires, the reason for voyages, conquests and cultural collisions.”

REMPAH, bukan sekadar komoditas; mereka adalah pemantik kekaisaran, alasan bagi pelayaran, penaklukan dan pertemuan budaya. (Jack Turner, Spice: The History of a Temptation).

Di atas tanah vulkanik yang basah oleh sejarah dan asin laut, Ternate tidak lahir sebagai kota biasa. Ia tumbuh dari gugusan magma dan kisah panjang perdagangan rempah dunia, tempat di mana cengkih lebih berharga daripada emas dan perahu-perahu dari Eropa bersandar bukan untuk sekadar membeli, melainkan merebut.

Kota ini adalah peradaban yang tumbuh dari aroma, dari rasa, dari hasrat dunia atas sesuatu yang tumbuh di batang-batang tua di kaki Gunung Gamalama. Namun kini, kota rempah itu seperti kehilangan rasa di lidahnya sendiri. Jika dahulu armada Portugis, Belanda dan Spanyol saling menyergap demi segenggam cengkeh. Kini yang datang bukanlah kapal-kapal asing, tapi gelombang pembangunan yang sering kali tak paham akar sejarahnya.

Di tengah pembangunan fisik yang pesat dan modernitas yang terburu-buru, Ternate seolah sedang kehilangan jejaknya sendiri. Warisan arsitektur lama, benteng-benteng sejarah, dan pasar-pasar tradisional bukan sekadar objek wisata. Mereka adalah saksi hidup dari bagaimana rasa dan sejarah membentuk kota ini.

Menurut, Paul Wheatley, seorang sejarawan kota-kota Asia Tenggara, “Sebuah peradaban tidak hanya hidup dalam bangunan atau ekonominya, tapi dalam irama manusianya, ritual harian mereka dan dalam ingatan tanah yang mereka pijak.”

Lalu, pertanyaannya: ke mana arah kota ini akan dibawa?. Apakah Ternate hanya akan menjadi latar belakang foto para pelancong, atau justru kembali menjadi pelopor peradaban baru di Timur Indonesia yang berpijak pada kearifan sejarahnya?.

“Revolusi” bukanlah sekadar mengganti yang lama dengan yang baru. Ia adalah proses membongkar ulang akar, lalu menanam ulang dengan kesadaran baru. Maka pembangunan kota Ternate tak cukup dengan membangun asal bagus, menimbun laut asal luas, jalan aspal hotmix dan asal mewah pusat belanja. Ia harus dimulai dari konsep rasa: rasa terhadap sejarah, terhadap bahasa lokal, terhadap cerita-cerita di balik batu bata benteng dan terhadap rempah-rempah yang pernah membuat dunia bertekuk lutut.

Ternate sebagai kota rempah mestinya dirayakan secara kasat mata dan kasat hati. Bayangkan jika di setiap pintu masuk kota berdiri deret pepohonan cengkih dan pala, bukan hanya plang nama. Jika taman-taman kota ditata dengan aroma lokal, bukan tanaman hias asal luar yang tak punya cerita. Bayangkan tugu Sultan Baabullah dan Sultan Khairun berdiri gagah di jantung kota bukan hanya sebagai patung, tetapi sebagai narasi tegak tentang kedaulatan, perjuangan dan kemegahan maritim kita yang terlupakan.

Kenapa pembangunan kota kita tak menanam sejarah yang hidup?. Kenapa setiap orang yang datang ke Ternate tak langsung mencium aroma rempah dan napas pusaka yang pernah mengguncang dunia? “Bangsa yang menolak rasa sejarahnya, akan tumbuh seperti pohon tanpa akar: tinggi tapi rapuh, rindang tapi mudah tumbang.”

Kini, saatnya Ternate memadukan dua kekuatannya: rempah sebagai identitas rasa, dan pusaka sebagai jejak peradaban. Inilah titik mula dari revolusi sesungguhnya, ketika kota dibangun bukan hanya untuk ditinggali, tapi juga untuk dihidupi. Dengan pohon-pohon cengkih yang ditanam kembali, dengan cerita yang dijaga dalam rupa dan rupa yang menjaga cerita, Ternate akan kembali menjadi kota rasa. Tempat sejarah tak hanya ditulis tapi tumbuh dan mengakar.

Ternate seharusnya menjadi pelajaran hidup bagi Indonesia dan dunia, bahwa pembangunan tak melulu soal beton, tapi bagaimana suatu kota dibentuk dari rasa, dari sejarah dan dari imajinasi kultural yang panjang. Kota ini bisa menjadi laboratorium hidup untuk konsep “ekonomi rasa”, di mana rempah tak hanya dijual dalam bentuk kering, tetapi ditransformasikan menjadi pengalaman wisata, seni, kuliner dan pendidikan berbasis kearifan lokal.

Bayangkan ada satu kawasan yang disebut “Kampung Rempah”: tempat para pelajar belajar langsung dari pohon cengkeh, mendengar kisah heroik kesultanan Ternate dari para petani, menyimak puisi-puisi tentang Sultan Hairun dan Baabullah dibacakan di bawah rindangnya pala dan cengkeh. Di sanalah, masa depan tak dibangun dari utang luar negeri, tapi dari keberanian untuk membaca kembali kekayaan sendiri.

Di sanalah, generasi muda tidak tercerabut dari akarnya, melainkan tumbuh dengan rasa bangga yang kokoh. Perlu ada peta jalan kultural yang menyatukan rempah, sejarah, pendidikan dan kebijakan kota. Di dalamnya, sekolah harus berkolaborasi dengan komunitas adat, pemerintah merangkul seniman dan petani dan ruang publik dirancang tak hanya untuk parkir dan selfie.

Tetapi untuk upacara kultural, pasar rempah mingguan dan festival literasi akar rumput. Kota rempah bukan utopia; ia mungkin, jika kita berhenti membangun dengan tergesa dan mulai menata dengan cinta. Ternate tak perlu menjadi Jakarta mini. Ia cukup menjadi dirinya sendiri, sebuah kota kepulauan yang harum oleh sejarah, kuat oleh pusaka dan hidup oleh rasa.

Revolusi tak selalu berdarah; ia bisa dimulai dari tangan yang menanam pohon, dari pena yang menulis kembali sejarah yang dilupakan, dan dari warga yang berani bertanya: “Untuk siapa kota ini dibangun?”. (**)