“HAM, Demokrasi dan Keadilan Sosial”

Oleh ; Arafik A. Rahman

“Keadilan bukan sekadar tujuan negara, melainkan alasan mengapa manusia bersedia hidup bersama.” John Rawls

KAWAN, kopi hitam adalah satu-satunya minuman yang tidak pernah memihak. Ia pahit kepada semua orang tanpa diskriminasi. Karena itu, sebelum kita membahas HAM, demokrasi dan keadilan sosial, mari hirup dulu aroma kopi yang menenangkan itu, supaya pikiran kita tetap netral, tidak seperti wacana politik yang sering tumpah sebelum gelas diletakkan.

Di meja korporasi, kopi tak sekadar menghangatkan tapi juga melahirkan ide untuk merusak sungai, membelah gunung dan merusak ekologi. Sementara kopi di meja rakyat, justru melahirkan pikiran untuk bagaimana mencegah semua keserakahan para korporasi itu. Dari sini, kita memulai perbincangan yang serius, tapi tetap rasional dan manusiawi.

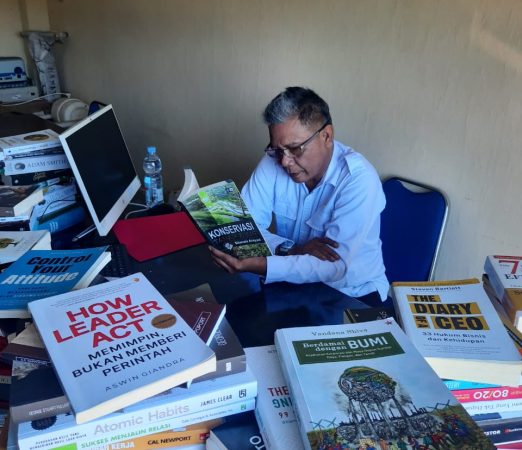

Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi dan Keadilan Sosial adalah tiga pilar yang selalu berdiri sejajar dalam diskusi dan kajian para cendikiawan dan aktivis tentang negara modern. Mereka bukan sekadar konsep, melainkan orientasi moral bagi masyarakat yang ingin berdiri tegap di tengah arus perubahan. Namun, pemahaman atas ketiganya tidak datang secara tiba-tiba; ia dibentuk oleh sejarah, filsafat dan pergulatan manusia yang tak henti mencari bentuk kehidupan paling bermartabat.

Untuk memetakan ketiga konsep itu secara akademik, kita perlu menyelami tiga pemikiran besar yang memberi fondasi intelektual: pertama teori Kontrak Sosial dari John Locke dalam Two Treatises of Government (1689), kedua teori Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas dalam Between Facts and Norms (1992), dan ketiga teori Keadilan John Rawls dalam A Theory of Justice (1971). Ketiganya menjadi tulang punggung kajian-kajian kontemporer di kampus dan ruang gerakan sosial.

John Locke membuka panggung dengan gagasan bahwa manusia terlahir dengan hak-hak alamiah: hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Negara hanya sah sejauh ia mampu melindungi hak-hak tersebut. Di tangan Locke, HAM bukan pemberian negara; justru negara lahir untuk menjadi penjaga hak-hak itu. Jika negara melanggar, rakyat berhak mengoreksi. Esensi HAM, menurut Locke bahwa manusia memiliki nilai moral sebelum ia menjadi warga negara.

Nilai itu melekat, tidak dapat dirampas dan menjadi dasar bagi legitimasi politik. Bagi mahasiswa yang bergerak dalam organisasi, ini berarti bahwa perjuangan mereka bukan sekadar tuntutan politik, tetapi bagian dari pembelaan terhadap nilai manusia itu sendiri. Namun, HAM saja belum cukup untuk memandu kehidupan publik. Habermas, yang gemar membongkar ruang publik modern, menawarkan demokrasi deliberatif sebagai cara menata hubungan sosial. Dalam Between Facts and Norms, ia menekankan bahwa legitimasi politik lahir dari proses komunikasi yang rasional dan bebas dari dominasi. Dengan kata lain, musyawarah bukan sekadar formalitas, tetapi arena etis untuk mencari keputusan yang adil.

Habermas mengingatkan bahwa demokrasi tidak bisa hidup hanya dengan pemilu. Demokrasi harus dipelihara melalui ruang publik yang sehat, di mana warga dapat berbicara tanpa intimidasi dan negara mendengar tanpa merasa lebih suci dari rakyat. Di sinilah humor kopi kembali relevan: rapat boleh panjang, perdebatan boleh sengit, tapi tidak boleh ada yang memonopoli suara kecuali kopi itu sendiri.

Sementara John Rawls memberikan sentuhan moral pada gagasan keadilan. Dalam A Theory of Justice, ia memperkenalkan dua prinsip: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang kompatibel bagi semua dan kedua, ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling lemah (prinsip difference). Rawls membawa kita pada gagasan bahwa keadilan sosial tidak berarti semua harus sama, tetapi ketimpangan harus diarahkan ke arah yang memuliakan yang paling rentan.

Teori Rawls menjadi sangat penting bagi gerakan mahasiswa yang menggagas agenda reformasi, inklusi dan keberpihakan. Ia memperingatkan bahwa negara yang benar-benar adil bukan negara yang membagi sama rata, melainkan negara yang memastikan bahwa mereka yang paling sedikit memiliki, tetap paling diperhatikan. Setelah menelaah tiga teori besar itu, kita melihat bahwa HAM, demokrasi dan keadilan sosial tidak dapat berdiri sendiri. HAM memberi basis moral; demokrasi menyediakan mekanisme; keadilan sosial memastikan arah etis dari mekanisme tersebut.

Di Indonesia, ketiga konsep itu sering digunakan tetapi tidak selalu dipahami. Banyak pihak mengutip HAM hanya ketika kepentingannya terganggu; memuja demokrasi ketika menang suara; dan berbicara tentang keadilan sosial hanya saat kampanye. Akademisi dan mahasiswa perlu membalik keadaan itu: bukan konsep yang mengikuti kepentingan, tapi kepentingan yang ditundukkan oleh konsep. Kajian HAM di kampus biasanya menekankan empat dimensi: integritas fisik, kebebasan sipil, hak ekonomi-sosial, dan hak budaya.

Dalam gerakan mahasiswa, fokus sering tertuju pada dua hal pertama, karena keduanya paling mudah dirasakan sebagai bentuk pembatasan negara. Namun, tanpa memahami hak ekonomi dan sosial, perjuangan tak akan menyentuh ketimpangan struktural. Demokrasi juga memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar memilih wakil. Ia mencakup pendidikan politik, distribusi informasi, kesetaraan komunikasi dan ruang publik yang partisipatif.

Gerakan-gerakan di Eropa, terutama Prancis hal-hal seperti kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi dan budaya kritik menjadi dasar. Keadilan sosial kemudian menjadi tujuan yang tidak bisa ditawar. Ia terwujud melalui kebijakan, bukan hanya retorika. Bagi mahasiswa, membangun kesadaran kritis tentang ketimpangan adalah langkah awal menuju perubahan. Dari ruang kuliah hingga lorong kampus, kesadaran itu lahir dari diskusi, aksi dan refleksi.

Jika kita kembali pada metafora kopi, maka HAM adalah bijinya, demokrasi adalah proses penyeduhan, dan keadilan sosial adalah rasa akhirnya. Bila salah satu hilang, secangkir kopi tidak akan sempurna. Jika demokrasi diseduh tanpa HAM, ia menjadi pahit berlebihan; jika keadilan diabaikan, maka kopi terasa kosong. Dalam praktiknya, tiga pilar ini menghadapi banyak tantangan: populisme, oligarki, ketidaksetaraan ekonomi, polarisasi digital, hingga budaya politik yang terlalu fokus pada simbol ketimbang substansi.

Tantangan-tantangan ini menuntut mahasiswa untuk tidak hanya belajar teori, tetapi juga membaca realitas dengan kritis. Gerakan mahasiswa di berbagai negara menunjukkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari ruang kecil: diskusi di bawah pohon, rapat malam hari, atau obrolan sambil ngopi. Dari ruang kecil ini, gagasan tentang HAM, demokrasi dan keadilan sosial memperoleh nyawanya.

Di Indonesia, tradisi kritik dan perlawanan sering dibangun dari budaya kolektif yang kuat. Di setiap kampus, selalu ada kelompok mahasiswa yang tetap percaya bahwa dunia bisa diperbaiki. Merekalah yang menjaga bara intelektual, agar tidak padam di tengah gaduh politik. Esensi dari ketiga konsep besar ini bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk diperjuangkan. HAM harus dilindungi, demokrasi harus dirawat, dan keadilan sosial harus diwujudkan. Inilah tugas moral generasi terdidik.

Dan di penghujung pembicaraan ini, kita kembali pada secangkir kopi yang mulai dingin. Dari kopi itulah kita belajar bahwa kehangatan tidak berlangsung selamanya jika tidak dijaga. Begitu pula kehidupan bernegara: ia tidak bisa adil, demokratis dan manusiawi tanpa kesediaan kita untuk terus menghangatkannya dengan pengetahuan, keberanian dan solidaritas. (**)