Teduh dan Tak Pernah Padam: “Kisah Irra Sabban dari Wahai”

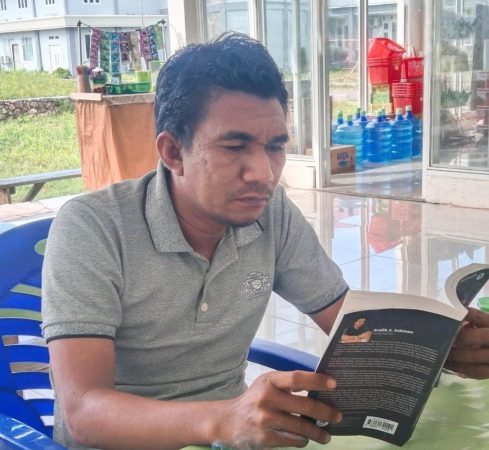

Oleh ; Arafik A. Rahman

“And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.” Dan, ketika kamu menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bersekongkol untuk membantumu meraihnya.” (Paulo Coelho)

ADA, nama yang terasa sejuk saat disebut, seperti desir angin laut yang menyapu pesisir Seram. Dialah Dr. Irra Sabban, perempuan yang lahir dengan kesejukan namanya sendiri rindang, teduh dan sederhana. Di Wahai, sebuah desa kecil di Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, ia membuka matanya untuk pertama kali pada 5 Mei 1990. Dari rahim kasih seorang ibu penyabar, Almh. Tom Sabban dan seorang ayah yang lebih banyak berbicara lewat kerja keras, Abdul Kadir Sabban.

Hidup Irra adalah kisah tentang liku, tentang cinta yang penuh kelok, tentang anak kampung yang mengukir takdir di peta ilmu. Irra kecil menempuh pendidikan di tanah kelahirannya. SD, SLTP, hingga SMA ia jalani di Wahai, di bawah langit biru yang bersahaja. Tak ada kemewahan, hanya keringat, doa, dan tekad yang menebal. Ia terbiasa belajar sembari bekerja, bukan karena paksaan, melainkan karena cinta pada ilmu yang menuntun langkahnya.

Ayahnya, lelaki pendiam yang menyimpan tanya di balik sunyi, jarang mengusik kebutuhan anak-anaknya secara langsung. Semua dititipkan lewat ibunya yang penuh kelembutan. Dari situ, Irra belajar tentang cinta yang diam, tentang kasih yang tak perlu diumbar kata-kata. Pramoedya Ananta Toer menulis, “Kita adalah hasil dari mimpi-mimpi orang tua kita yang bertahan di tengah badai.”

Dan Irra Sabban seolah menjadi cerminan dari kalimat itu. Ia anak ketiga dari empat bersaudara: Rajiv Kadir Sabban, Zian Kadir Sabban dan M. Yudha Nugraha Sabban. Dalam keluarga sederhana itu, ia menyulam harapan-harapan kecil di antara tumpukan buku dan angin malam yang sunyi. Langkahnya kemudian terbang jauh ke Yogyakarta, sebuah kota yang sejak lama digadang-gadang sebagai tanah lahirnya intelektual.

Orang tuanya berkata, “Djogja adalah kota pendidikan, dari dulu hingga kini.” Maka berangkatlah Irra, dengan restu yang gemetar di dada. Di sana, ia menamatkan pendidikan S1 dan S2, lalu melanjutkan S3 di Bandung, kota yang dingin namun penuh warna perjuangan. Irra bukan tipe perempuan yang hanya berdiam dalam ruang kelas.

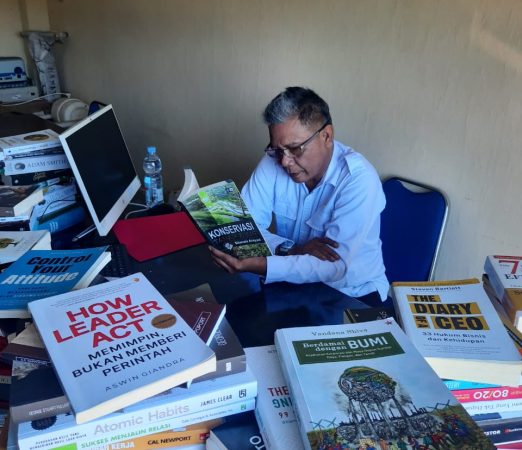

Ia berjalan, menempuh perjalanan panjang ke banyak kota, menyerap ilmu dari setiap sudut jalan, pasar dan buku. Baginya, belajar adalah laku hidup, dan traveling bukan sekadar pelesir, melainkan ritual mencari hikmah. Mottonya sederhana, namun membakar semangat: “If you think you can do it, yes you can.”

Sebagaimana Kata Amartya Sen, “Pembangunan sejati adalah ketika manusia punya kemampuan untuk memilih jalan hidup yang ia nilai berharga.” Dan Irra, dengan penuh kesadaran, memilih jalan sunyi yang penuh makna itu mengajar, mengabdi dan menyalakan kesadaran.

Kini, Irra Sabban dikenal sebagai salah satu perempuan paling progresif di Pulau Morotai, tempat ia mengabdi sebagai dosen. Di tanah yang sunyi itu, ia menyalakan api kecil perjuangan pendidikan. Irra bukan hanya pengajar; ia adalah pembelajar seumur hidup yang percaya bahwa Indonesia, Maluku, Wahai, dan Morotai suatu saat akan melahirkan manusia-manusia bijaksana, ilmuwan dan pemikir besar.

Ia perempuan rumahan, namun tak sungkan turun ke berbagai kegiatan sosial, diskusi ilmiah, workshop, hingga dialog-dialog demokrasi. Salah satu buah pikirannya yang paling berani adalah pendirian Terminal Demokrasi, sebuah ruang yang ia dedikasikan untuk menumbuhkan pemilih rasional, pemimpin jujur dan demokrasi yang beradab.

Tak sedikit yang menyebut kisah hidupnya sebagai sebuah perjalanan yang teduh dan tak pernah padam sebuah perjalanan perempuan dari Wahai yang berjalan tanpa ragu, tetap menyalakan cahaya dalam sunyi. Sebab Irra memang tumbuh menjadi pelita yang teduh di tengah ombak, sosok yang tak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk generasi di sekelilingnya.

Namun, hidup tak selalu ramah pada orang-orang idealis. Berkali-kali Irra mencoba masuk ke ranah penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU. Berkali pula ia harus menelan kenyataan pahit, karena di ruang kompetisi politik, kompetensi sering kali disisihkan. Tapi, sebagaimana kata Rumi, “Luka adalah tempat cahaya memasuki dirimu.”

Irra tak pernah patah arang. Ia terus mengabdi, dengan caranya sendiri—mengajar, menulis, membangun kesadaran, dan hadir di ruang-ruang yang kerap dilupakan. Di antara kerasnya dunia, Irra Sabban tetap menjadi pelita yang menolak padam. Ia berjalan tanpa gembar-gembor, namun jejaknya terasa hangat di setiap hati yang disentuhnya.

Perempuan dari Wahai ini adalah bukti bahwa keteguhan hati, cinta akan ilmu, dan pengabdian yang tulus tak pernah sia-sia. Dan di penghujung kisah ini, biarlah namanya terus mengalir, sejuk dan rindang, seperti pohon yang akarnya tertanam dalam, daunnya merimbun teduh dan buahnya jatuh satu per satu untuk kehidupan.

Sebab selalu ada pelita kecil yang menyala diam-diam, tanpa letupan, tanpa sorak, tapi cahayanya cukup untuk menghangatkan dunia yang kian dingin. (**)